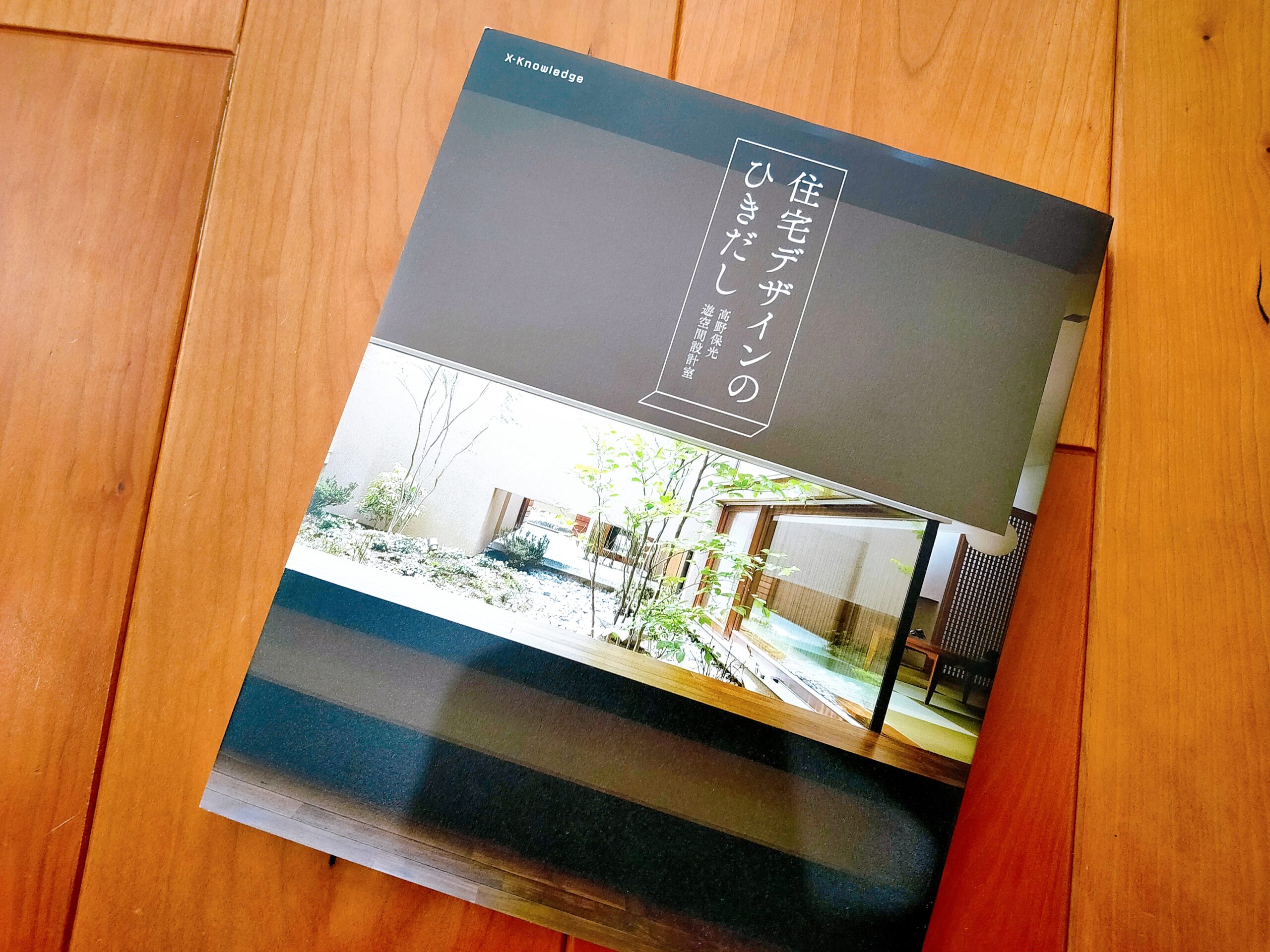

「“住宅デザインのひきだし”って、どんな内容の本になっているの…」

「中古や電子書籍って、どこで買うのがお得なのかしら…」

オシャレで快適な家を建てたい方に人気なのが「住宅デザインのひきだし」

私も「住宅デザインのひきだし」を熟読したおかげで、理想のマイホームを建てること成功しています。

「住宅デザインのひきだし」について、あなたに伝えたいことは3つ。

POINT

- 「暮らしやすさ」と「高いデザイン性」を両立させる設計手法が習得できる

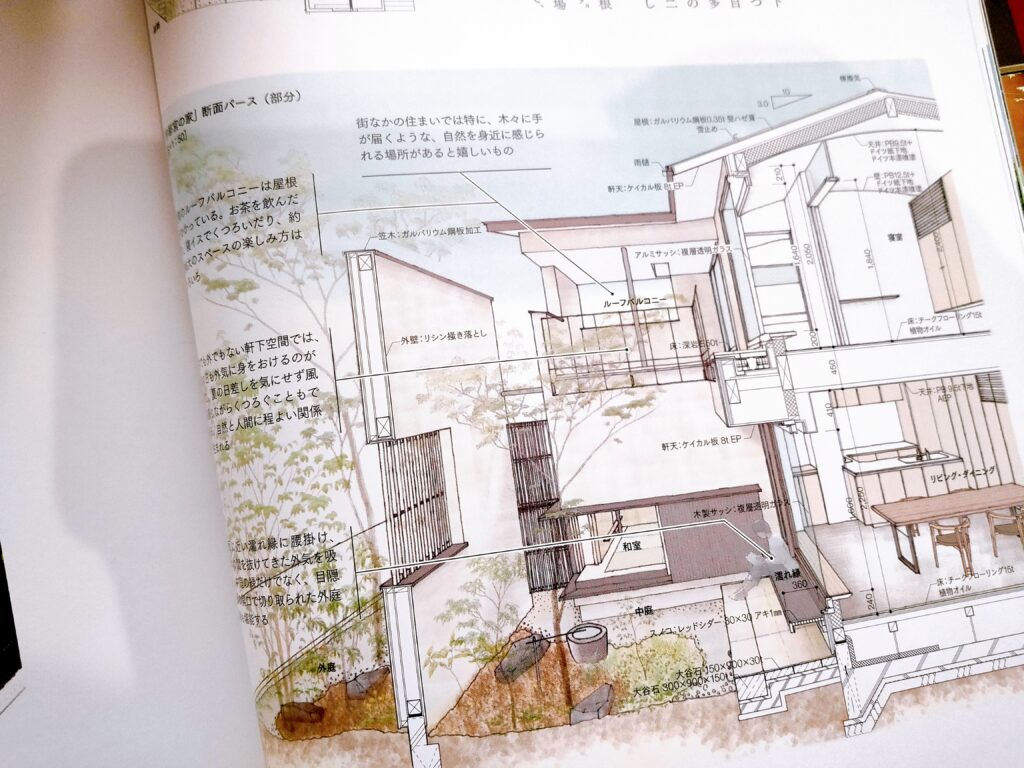

- 絵画のような図面表現を採用、見るだけで上質な暮らしぶりの秘密が分かる

- 住宅設計だけでなく、家族や地域との繋がり方まで見えてくる

ただ、実際に本を読んだ方の声を聞くと、「役に立たない」なんて気になる口コミも‥‥。

書店員が教えない、「住宅デザインのひきだし」の真実に迫っていくことにします。

クリックできる目次

「住宅デザインのひきだし」とは

住宅設計の名手“高野保光”氏による、本当に上質な住まいのつくり方が分かるのが「住宅デザインのひきだし」。

- 間取りにとらわれない居場所のつくりかた

- 住まいの内と外をつなぐ手法

- 手ざわり足ざわりから考えるディテール

など、暮らしから考える住宅デザインのヒントを多数収録。

全ページに絵画のような図面表現を採用することで、心地よい暮らし方のアイデアが誰でも分かる本になっています。

著者“高野保光(遊空間設計室)”氏のプロフィール

出典:日本大学

「住宅デザインのひきだし」の著者は、一級建築士の“高野保光(たかの・やすみつ)”氏。

1956年、栃木県生まれ。

日本大学生産工学部建築工学科卒業後、同学部副手、’84年に同学部助手に。

1991年、戸建て住宅の設計・監理を中心とした一級建築士事務所「遊空間設計室」を設立。

「暮らしやすさ」と「高い意匠性」を兼ね備えた設計が評判で、建築家・施主の両方から高い評価を集めています。

- 日本大学生産工学部建築工学科非常勤講師

- NPO法人「家づくりの会」設計会員

- 「新制作協会スペースデザイン部」新作家賞(1983年、’86年)

- 「 FOREST MORE 木の国日本の家デザインコンペ」最優秀賞(2003年

- 『まちなみ住宅』100選」日本建築士会連合会会長賞受賞(2004年)。

- 『高野保光の住宅設計』(エクスナレッジ刊)

- 『最高の外構をデザインする方法』(共著、エクスナレッジ刊)。

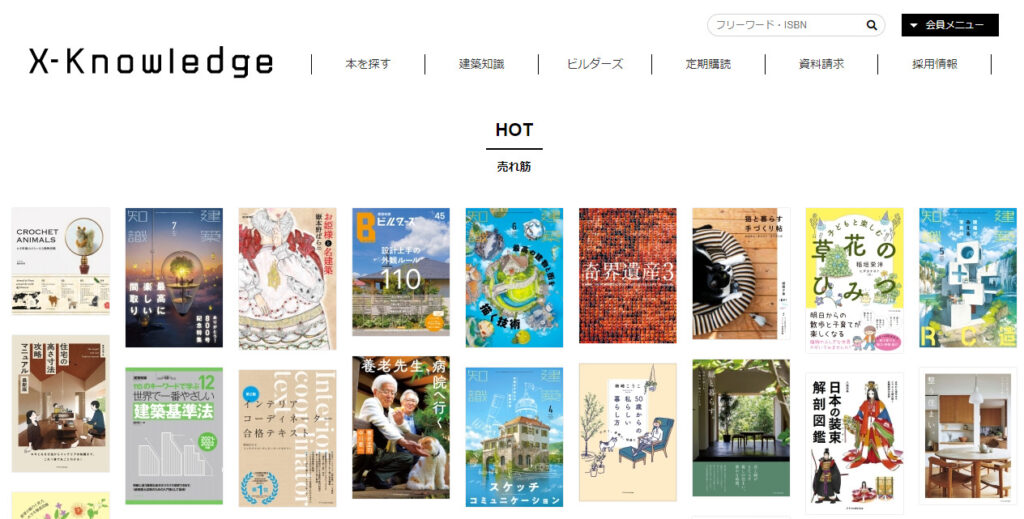

出版は「株式会社エクスナレッジ」

「住宅デザインのひきだし」を出版しているのは株式会社エクスナレッジ。

「株式会社エクスナレッジ」は建築分野で日本最大規模を誇る出版社で、著名な建築家と共に様々な家づくり本を生み出していることでも評判です。

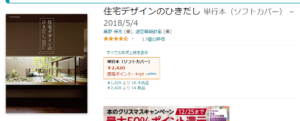

「なるほど住宅デザイン」の基本情報

| 書籍名 | 住宅デザインのひきだし |

| 出版社 | エクスナレッジ |

| 発売日 | 2018年5月4日 |

| 本の長さ | 175ページ |

| 電子書籍 | × |

「住宅デザインのひきだし」の口コミを大公開

実際に「住宅デザインのひきだし」を読んだ方の声を聞くと、良い口コミと悪い口コミの両方が…。

両方の口コミを包み隠さず明らかにしていきます。

普通のハウスメーカーでは無理(悪い口コミ)

建築家の本ですが、奇をてらった物ではないので、参考になる点がいくつもありました。

ただ、普通のハウスメーカーで同じような設計をお願いするのは無理かな~。

敷地も広く家もかなり大きいので、お金に余裕がある人向けの本だと思います。

オールカラーでイメージが掴みやすい(良い口コミ)

日本特有のデザイン性を取り上げていますが、決して古臭くなく、これからの住宅のスタンダードの教科書のような本。

図面やパースそれぞれに寸法が書き込まれているし、オールカラーだからイメージも掴みやすいです。

難しく考えずに、図面やパーズ・写真をパラパラと眺めているだけでも参考になりますよ。

これから家を建てるなら必読(良い口コミ)

著名な建築家の高野保光さんの家づくりが分かる本。

住宅設計だけの内容にとどまらず、「家族の形」や「地域との繋がり」についても考えさせられます。

ただ、決して難しい内容が書かれている訳ではないので、これから家を建てようとする人にもおすすめ。

読み終わる頃には、自分の住みたい家のイメージが掴めること間違いなしです。

狭小住宅にこそおすすめ(良い口コミ)

「建物の形が目を引けば良い建築家」のような風潮もありますが、この本は全く違います。

「小さな空間をいかに有効活用するか」が書かれていて、都市部などで狭小住宅を考えている人にもおすすめ。

著者である高野保光さんの優しさが建物や空間に現れていて、本当に素晴らしい本だと思います。

「住宅デザインのひきだし」はSNSでも評判

「住宅デザインのひきだし」は、TwitterなどのSNSでも評判を集めています。

住宅設計のテクニックが分かる(良い評判)

指摘受けてほぼ書き直しで焦ったけど

思っていた以上早く仕上げられそう

パース書き方は「住宅デザインのひきだし」参照

他大学の方に比べるとつまらないデザインだが、主題は「庭園を活用する極小建築」 pic.twitter.com/TD7bETQHkd— Xu Detian (@XuDetian) May 21, 2020

家づくりを考えているなら読んで欲しい1冊(良い評判)

【新刊案内】日本美とモダンリビングが融合した住まいのつくりかたが分かる『住宅デザインのひきだし』高野保光著、エクスナレッジ刊、2,200円+税が発売。すべての図面を美しい絵画のように表現。実務者はもちろんのこと、家づくりを考えている方にも「アイデアのひきだし」が増える1冊。 pic.twitter.com/oZbe3aEWip

— 建築知識 (@xk_kenchi) May 7, 2018

POINT

- 快適性とデザイン性を両立させる設計手法が学べる

- 読むだけで、自分の住みたい家のイメージが掴めるようになる

「住宅デザインのひきだし」の内容を試し読み

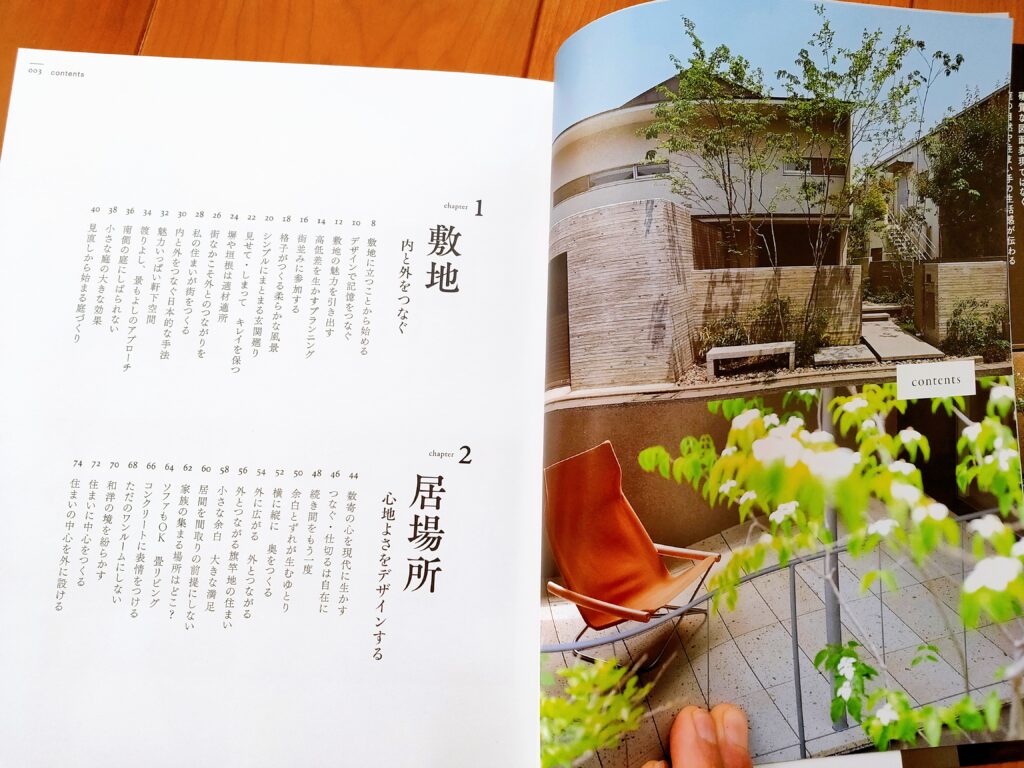

「住宅デザインのひきだし」では、5つの章に分けて住宅設計の秘密が公開されています。

| 1章 | 敷地 内と外をつなぐ |

| 2章 | 居場所 心地よさをデザインする |

| 3章 | 部屋 機能と意匠の両立 |

| 4章 | 光 陰影をコントロールする |

| 5章 | 細部 暮らしやすさへのこだわり |

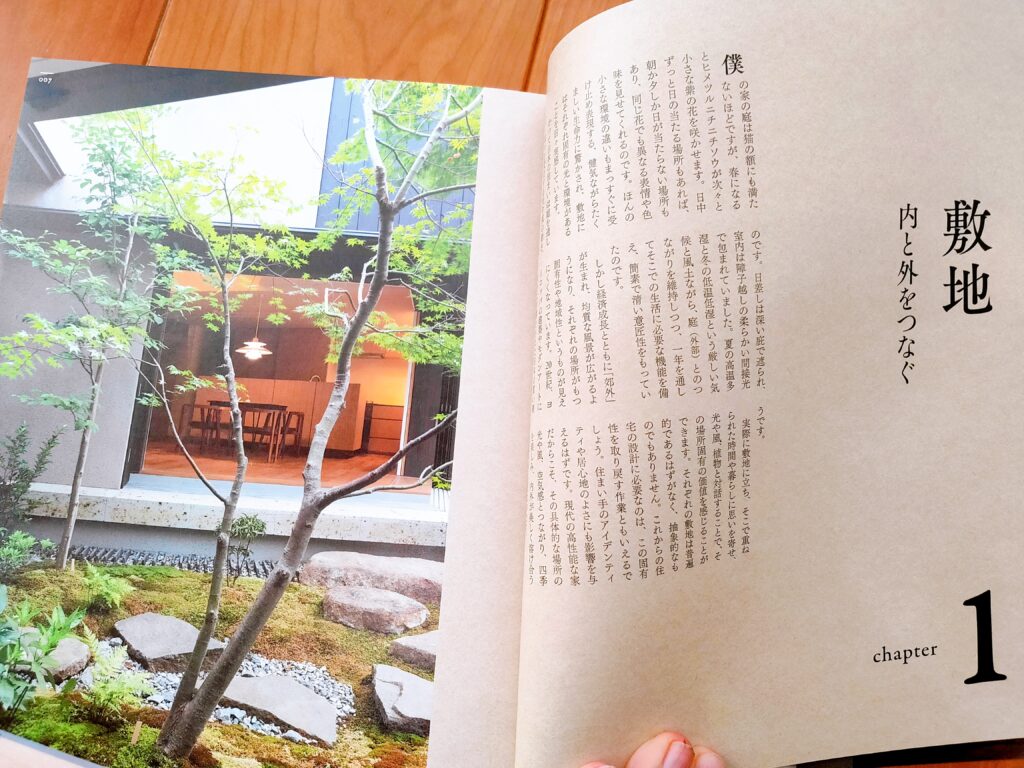

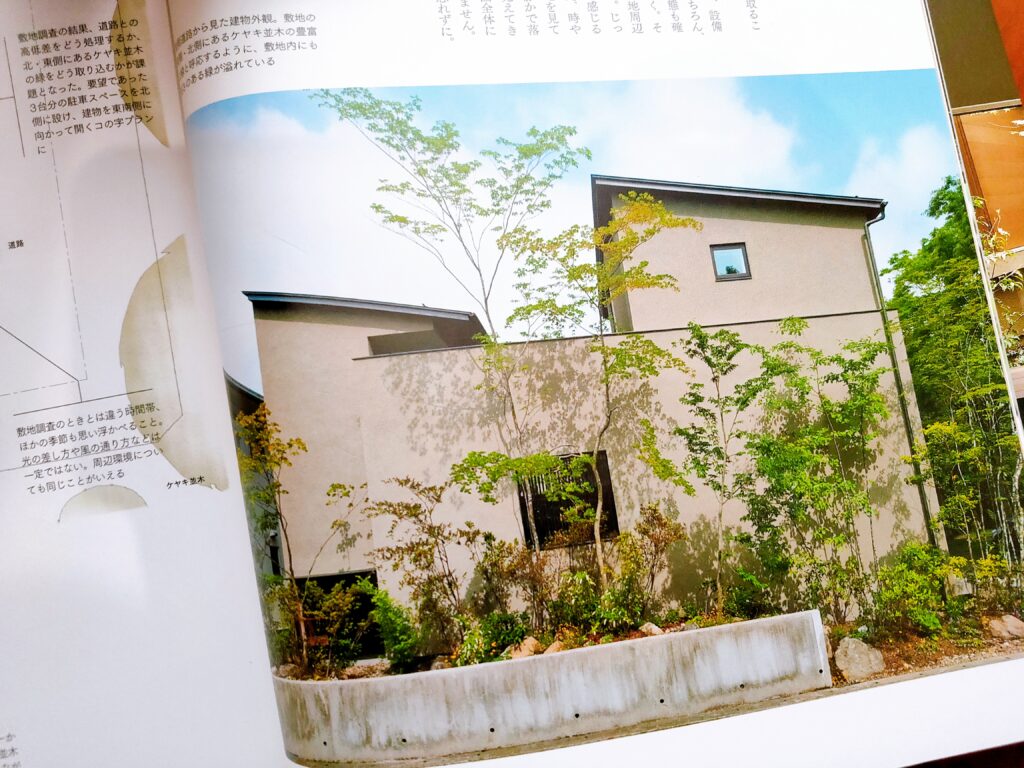

【1章】敷地 内と外をつなぐ

かつて日本の住まいは、庭との繋がりを維持しつつ、簡素で清い意匠性を持っていました。

ところが、経済成長とともに「郊外」が生まれ、均質な風景が広がるようになり、各場所がもつ固有性や地域性が見えにくくなっているのが現状に…。

実際に敷地に立ち、重ねられた時間や暮らしに思いを寄せることで、その場所固有の価値を感じることができます。

住宅設計に必要なものは、その固有性を取り戻す作業。

現代の高機能な家だからこそ、四季を楽しみ、内外が溶け合う住まいが必要です。

- 敷地に立つことから始める

- デザインで記憶をつなぐ

- 敷地の魅力を引き出す

- 高低差を生かすプランニング

- 街並みに参加する

- 格子がつくる柔らかな風景

- シンプルにまとまる玄関廻り

- 見せて・しまって キレイを保つ

- 塀や垣根は適材適所

- 街なかこそ外とのつながりを

- 私の住まいが街をつくる

- 内と外をつなぐ日本的な手法

- 魅力いっぱい軒下空間

- 渡りよし、景もよしのアプローチ

- 南側の庭にしばられない

- 小さな庭の大きな効果

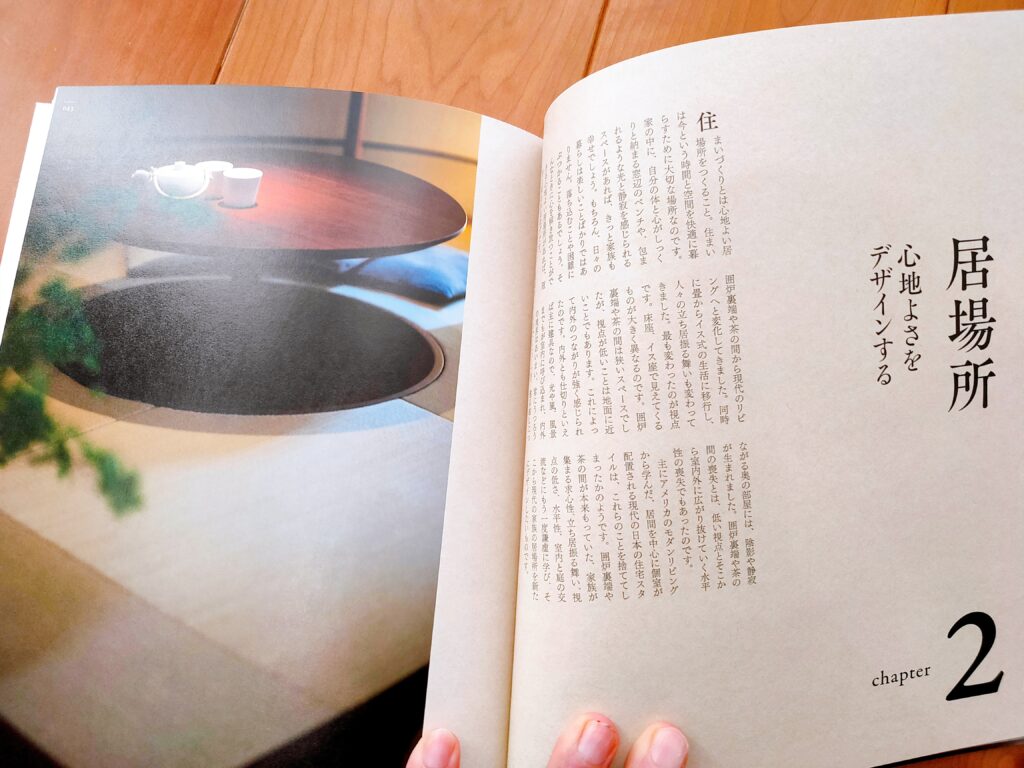

【2章】居場所 心地よさをデザインする

住まいづくりとは、心地よい居場所をつくること。

家族が集まる居場所は、戦前の囲炉裏端や茶の間から現代のリビングに変化してきました。

最も変化したのが視点。

囲炉裏端や屋の間の喪失とは、低い視点と室内外に広がり抜けていく水平性の喪失でもあるのです。

日本の住宅本来持っていたものをもう一度謙虚に学び、現代の家族の場所を新たにデザインしたいものです。

- 数寄の心を現代に生かす

- つなぐ・仕切るは自在に

- 続き間をもう一度

- 余白とずれが生むゆとり

- 横に縦に 奥をつくる

- 外に広がる 外とつながる

- 外とつながる旗竿地の住まい

- 小さな余白 大きな満足

- 居間を間取りの前提にしない

- 家族の集まる場所はどこ?

- ソファもOK 畳リビング

- コンクリートに表情をつける

- ただのワンルームにしない

- 和洋の境を紛らかす

- 住まいに中心をつくる

- 住まいの中心を外に設ける

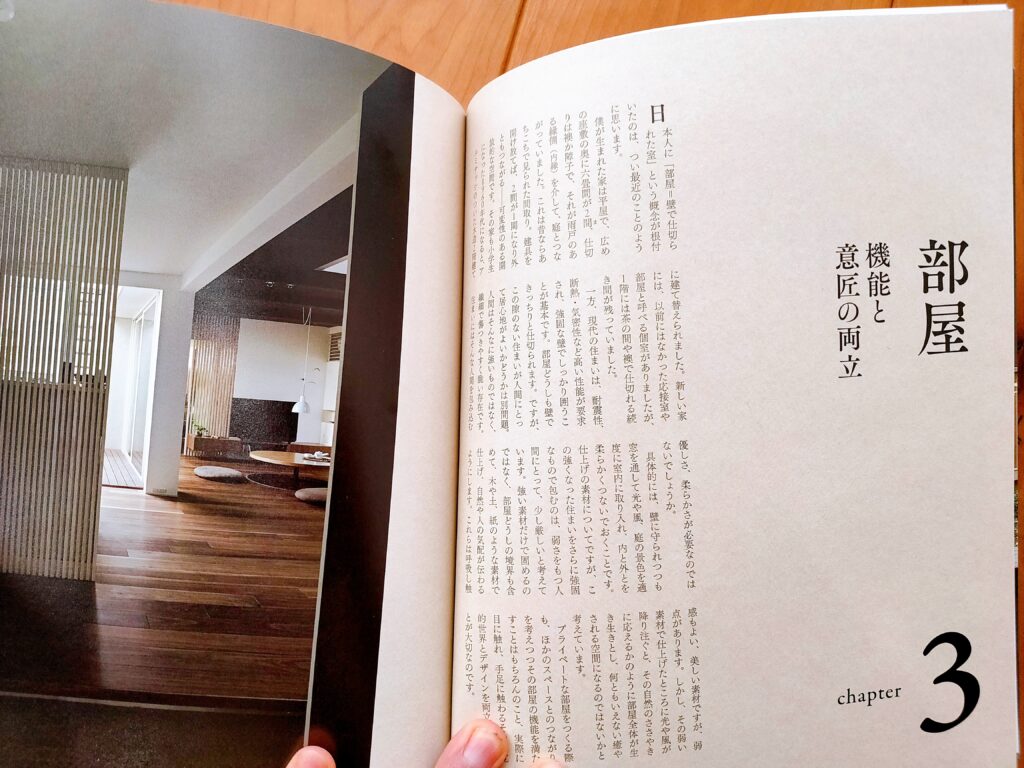

【3章】部屋 機能と意匠の両立

現代の住まいは、耐震性・断熱性・気密性などの高い性能が要求され、強固な壁で囲うことが基本になっています。

ただ、すき間のない住まいが居心地がよいかどうかは別問題。

住まいには人間を包み込む優しさ・柔らかさが必要なのではないでしょうか?

強い素材だけで固めるのではなく、木や土・紙のような素材で仕上げ、自然や人の気配が伝わるようにすること。

実際に目に触れ、手足に触わる感覚的世界とデザインを両立させることが大切なのです。

- 1人の居場所がほしい

- 狭小住宅こそ断面で考える

- 子どもに合わせて変化する子供室

- コミュニケーションがとりやすい間取りに

- 室内窓でコミュニケーション

- 和室にしっくり 低さと柔らかさ

- 極小空間がつくる住まいの奥行き

- 畳の間には床の間を

- にじり口から入る主人の書斎

- 男の居場所 書斎をつくる

- みんなが満足する趣味の空間

- 期待をもたせるトンネル状の玄関

- あいまいさは柔軟さでもある

- 使える 玄関脇の畳の間

- 効率よく家事ができる家

- ベストは私好みのキッチン

- 動きやすい家は暮らしやすい

- 人目を気にせずのびのびバスルーム

- 気分は離れの露天風呂

- 中2階の浴室は視線に注意

- 洗面室にも心地よさを

- サブの洗面コーナーが家族を救う

- トイレ空間を上質な雰囲気に

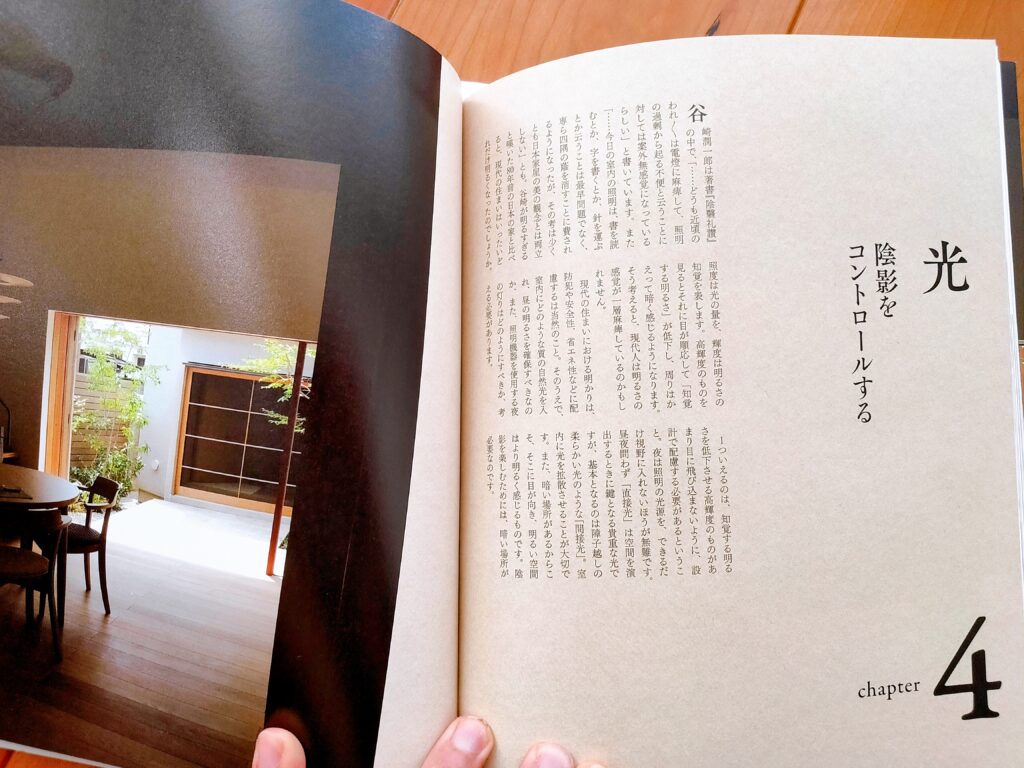

【4章】光 陰影をコントロールする

現代の住まいにおける明かりは、防犯や安全性・省エネ性に配慮するのは当然のこと。

その上で、

- どのような質の自然光を入れ、昼の明るさを確保すべきか

- 照明機器を使用する夜の灯りはどうすべきか

を考える必要があります。

一つ言えるのは、知覚する明るさを低下させる高輝度のものがあまり飛び込まないように配慮すること。

障子越しの柔らかい光のような「間接光」を室内に拡散させることが大切に。

暗い場所があるからこそ、明るい空間はより明るく感じるものなのです。

- ほの暗いアプローチがちょうどいい

- 光をコントロールする

- 暗がりにて輝く静かな光

- 拡散させた光で落ち着く空間に

- 光のそばで暮らす

- 食卓に人を呼ぶ求心性のある光

- 暮らしを彩る光の設計

- 穏やかな光で奥を明るく

- 明かりがもたらす快適な上り下り

- 少し暗くして夜を楽しむ

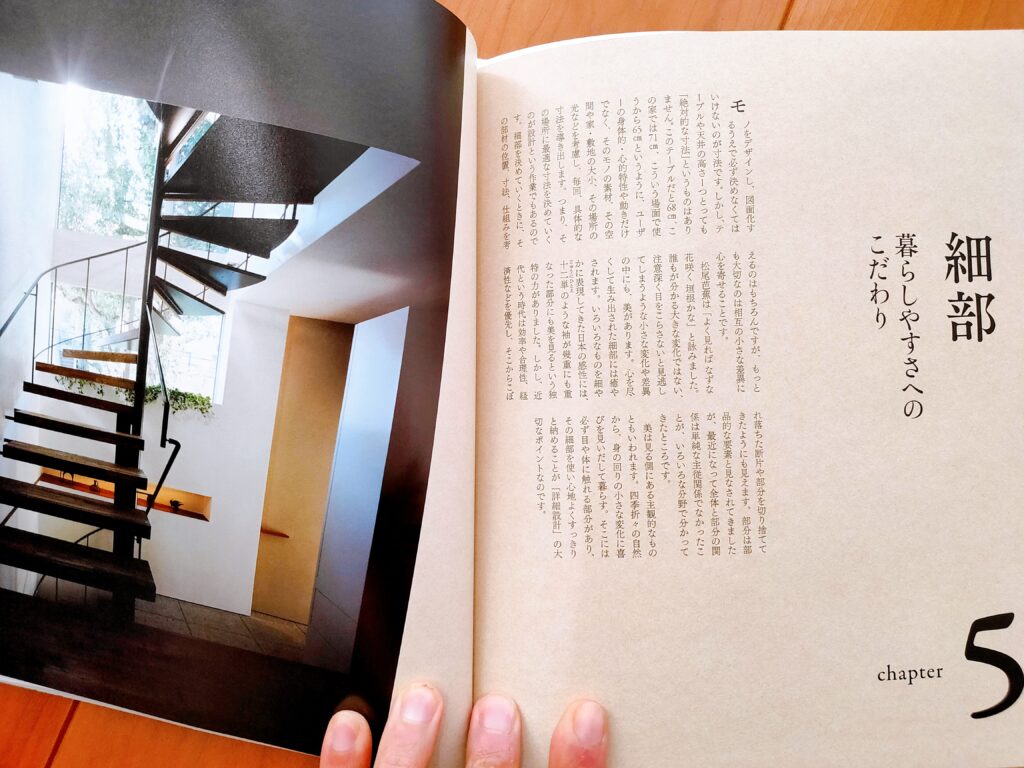

【5章】細部 暮らしやすさへのこだわり

モノをデザインし、図面化させる上で決めなくてはいけないのが寸法。

ただ、テーブルや天井の高さ1つとっても「絶対的な寸法」というのはありません。

つまり、その場所に最適な寸法を決めていくのが設計という作業でもあるのです。

細部を決めていく上で最も大切なのは、相互の小さな差異に心を寄せること。

近代では部分は部品的な要素と見なされてきましたが、最近になって全体と部分の関係は単純な主従関係でなかったことが分かってきています。

細部を使い心地よくすっきりと納めることが「詳細設計」の大切なポイントなのです。

- 窓を立体的に組み合わせる

- 窓に見えない室内窓

- 開く・閉じるのバランスが肝

- 緑と光を呼ぶハイサイドライト

- 小窓こそ手を抜かず

- 玄関ドアにもおもてなしの心を

- 洗面所の扉は存在感を消して

- シンプル欄間で空間に一体感を

- 見てよし使ってよしの階段

- 機能と意匠性満たすハイブリッド階段

- シンプル・ベストなスチール階段

- 光を際立たせるシンプル家具

- さりげなく優れもの

- 床座がいい小上がり

- 兼ねるデザインですっきり玄関

- 小さな余白が暮らしを豊かに

「住宅デザインのひきだし」の感想とレビュー

「住宅デザインのひきだし」を読んで感じたことは次の2つです。

- 性能とデザインの両立

- スケッチのような間取り図が豊かさを表現

1 性能とデザインの両立

高い性能が要求され現代の住まいでは、感覚的な美しさが評価されない時代になっています。

確かに高密度・高断熱住宅では身体的な心地よさを実感できますが、精神的な居心地のよさは味わうことはできません。

「住宅デザインのひきだし」では、ロジカルな設計手法に「情緒」をプラス。

高性能な家だからこそ実現できる、内外が美しく溶け合う全く新しい空間づくりを提案してくれています。

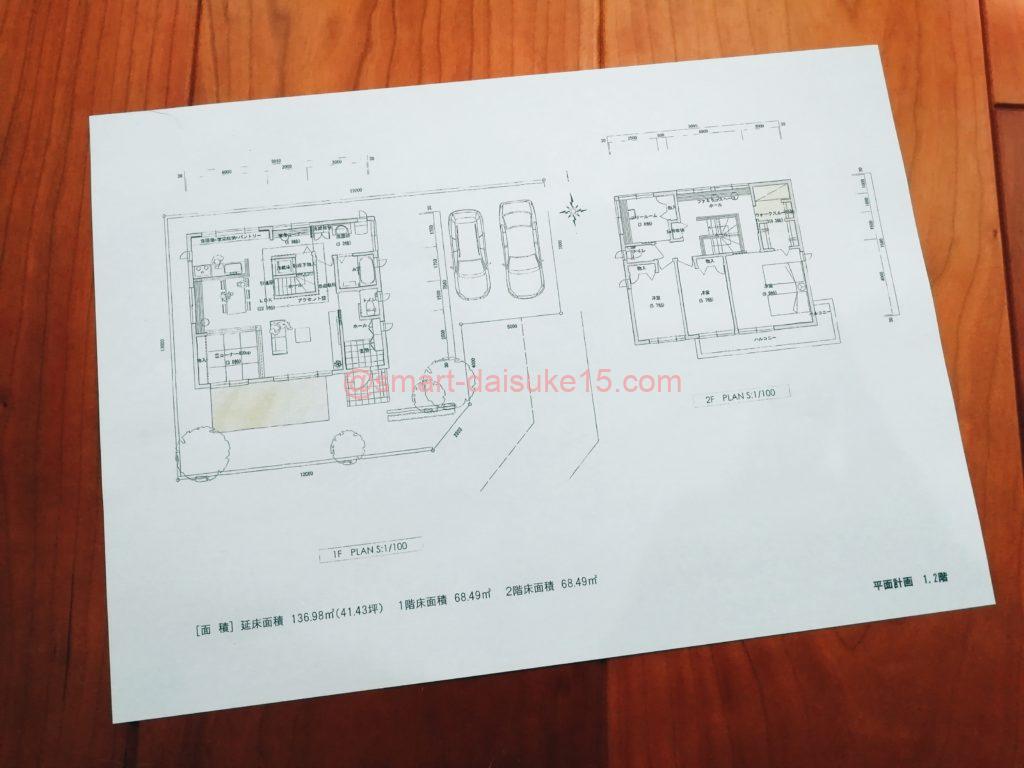

2 スケッチのような間取り図が豊かさを表現

「住宅デザインのひきだし」では、まるでスケッチのような図面表現をすべてのページで採用。

図面に写真や言葉が加わることで、住まいの豊かさ・心地よさを感じさせてくれます。

また、1階配置平面図にしか描かれない外構や造園を、2階・3階の平面図にも緑を描き込んでいるのも特徴。

断面図や詳細図に緑が描き込まれることで、住まいの「豊かさ」や「心地よさ」が直感的に分かるようになっています。

本当に居心地のよい住宅のつくり方が分かるのが「なるほど住宅デザイン」。

- 床レベルの操作で場をつくる方法

- 適度にほの暗い空間をつくる開口部廻りのデザイン

- 内部と外部のつなぎ方

- 素材感の引き立たせ方

など、住宅設計の悩みを豊富な写真と間取り図で解説。

実力派設計者のテクニックが視覚的に理解できる構成になっています。